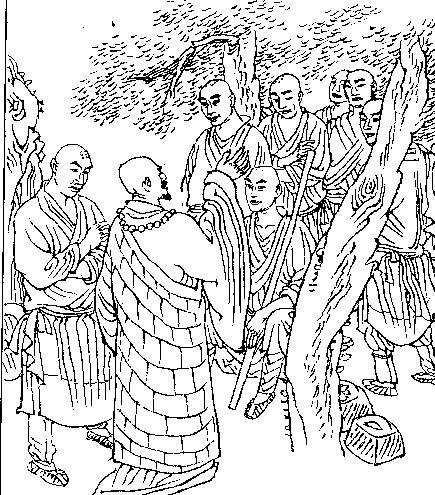

灵源万应茶前世今生之第8代传承人--了悟禅师

发布时间:2019-05-14 发布者: 浏览:364次

古语有云,授人以鱼不如授人以渔,说的是传授给人既有知识,不如传授给人学习知识的方法。道理其实很简单,鱼是目的,钓鱼是手段,一条鱼能解一时之饥,却不能解长久之饥,如果想永远有鱼吃,那就要学会钓鱼的方法。制药也一样,菩提丸(即今灵源万应茶)能够济世救人,但会调制的人却甚少,深谙此道理的灵源万应茶第8代传承人了悟禅师,便开始教徒弟制作菩提丸(即今灵源万应茶)。

了悟禅师,俗姓周,名益琳,十五都深沪人,万历十年出家(1582年),万历四十六年(1618年)入主灵源寺。性慈悲、严沙门戒律,身先垂范,入室弟子者众多。

时值万历四十八年(1620年),了悟禅师看到菩提丸(即今灵源万应茶)越来越受欢迎,开始琢磨如何更好的调制。随着入室弟子的增加,帮助禅师采药、晒药的人手多了,可配药之人依旧只有了悟禅师自己,经过与弟子的交流,禅师发现,不少弟子在药理上还颇有研究也表现出极大兴趣,于是了悟禅师便有了教弟子调制菩提丸(即今灵源万应茶)的想法。

起初,了悟禅师先从弟子中选出有医学基础之人,教其每一味药材的比例及煎煮的火候,待弟子实验成功之后即可出师,让出师的弟子带另一批弟子,自己再带一批同时进行。以此类推,寺庙中会调制菩提丸(即今灵源万应茶)的弟子越来越多,了悟禅师便将所有制药的弟子分工分批协作,采药的采药,配药的配药,煎药的煎药,大家各司其职,效率得到了很大提高。同时,弟子的参与也对加工工具、制作方法的改善提出了很多建议,对于菩提丸(即今灵源万应茶)疗效的提高起了很大帮助作用,也为菩提丸(即今灵源万应茶)更广泛的传播提供更坚实的条件和基础。